La battaglia di Lepanto (1571)

- magnarini

- 5 gen 2018

- Tempo di lettura: 6 min

Un'altra tappa dell'eterno conflitto tra Oriente e Occidente

Protagonisti

Alì Mehemet Pascià, comandante della flotta turca, non esperto marinaio ma a Lepanto si comportò bene. Il dente canino di Maometto che portava sempre con sé lo rendeva certo della vittoria.

Don Giovanni d’Austria (26 anni), figlio naturale di Carlo V e fratellastro di Filippo II di Spagna. Era affiancato da Giovanni Venier (75 anni), veneziano, e dal principe romano Marcantonio Colonna, abilissimo nello smorzare i contrasti tra gli altri due, contrasti dovuti anche alla differenza di età.

Ali Mehemet Pascià

I vincitori di Lepanto: Don Giovanni d’Austria, Marcantonio Colonna e Giovanni Venier

L’espansionismo turco

Nel XVI secolo i Turchi erano in piena espansione, avendo occupato buona parte dell’Europa orientale. L’Europa cristiana era in quegli anni impegnata in contrasti tra Francia e Spagna/Impero, e tra cattolici e luterani, ma di fronte al pericolo turco papa Pio V riuscì a formare una Lega Santa tra Spagna, Venezia e Stato Pontificio.

La flotta cattolica si raccolse a Messina, proprio mentre i Turchi coglievano un’altra vittoria a Cipro, ai danni dei Veneziani.

Forze in campo

Cristiani: 30mila (80mila se si contano anche marinai e rematori) imbarcati su 210 galere spagnole, veneziane, pontificie, genovesi, sabaude e maltesi, e 6 galeazze venete, grosse navi dotate di potenti artiglierie ancora sconosciute al nemico.

I 78 galeoni e brigantini non intervennero in battaglia.

Turchi: 265 tra galere e galeotte con circa gli stessi uomini del nemico.

I Cantieri Navali

Il termine darsena, ossia il luogo reputato per eccellenza alla costruzione marinara, proviene dall'arabo dar as-sina, ossia "casa della costruzione". Una delle più famose e produttive in Europa risulta l'Arsenale di Venezia, seguito immediatamente da quello spagnolo di Barcellona.

In un'annata sola la darsena di Venezia era in grado di lavorare 60.00 tonnellate di legname!

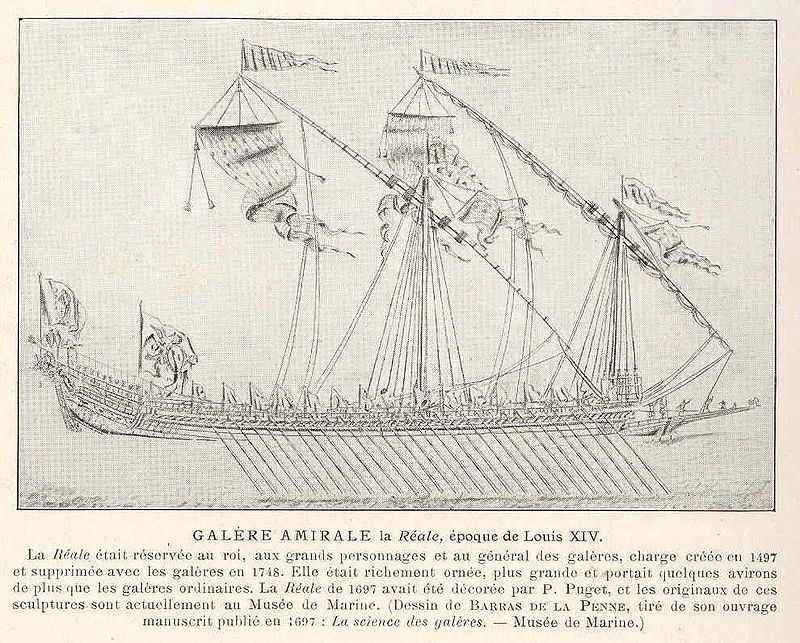

Galea bastarda di Luigi XIV di Francia

Galeazza

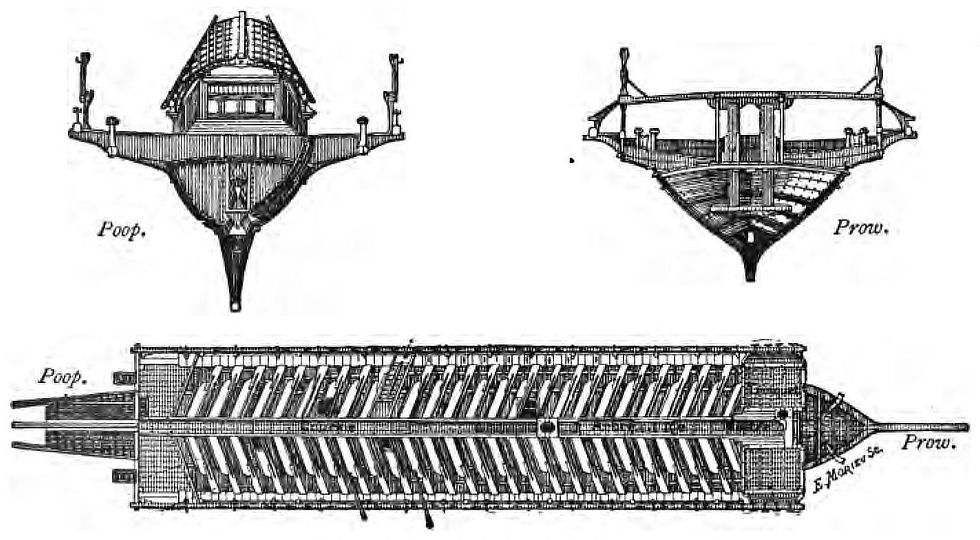

Pianta e sezioni di una galea

Tutti coloro che lavoravano nei cantieri navali veneziani avevano l'uso di tramandare alle generazioni successive la propria arte, il cui perfezionamento creava il divario di qualità tra le flotte cristiane e quelle musulmane.

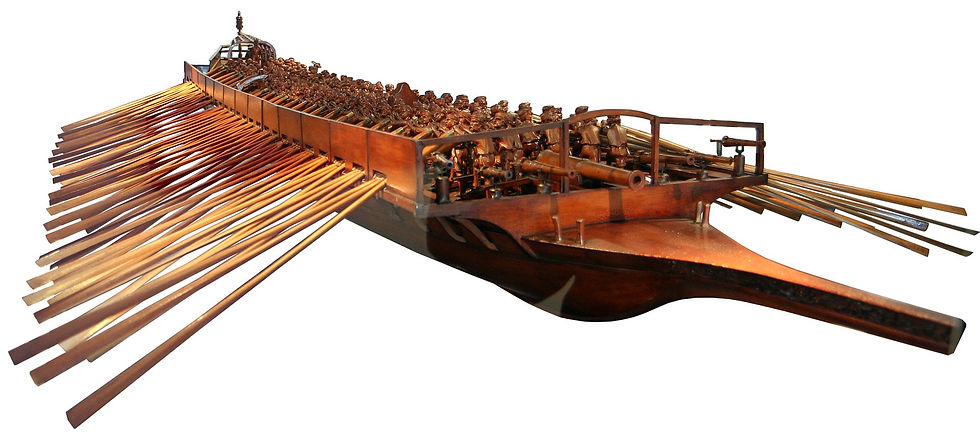

Modellino di galea veneziana

Le Galee

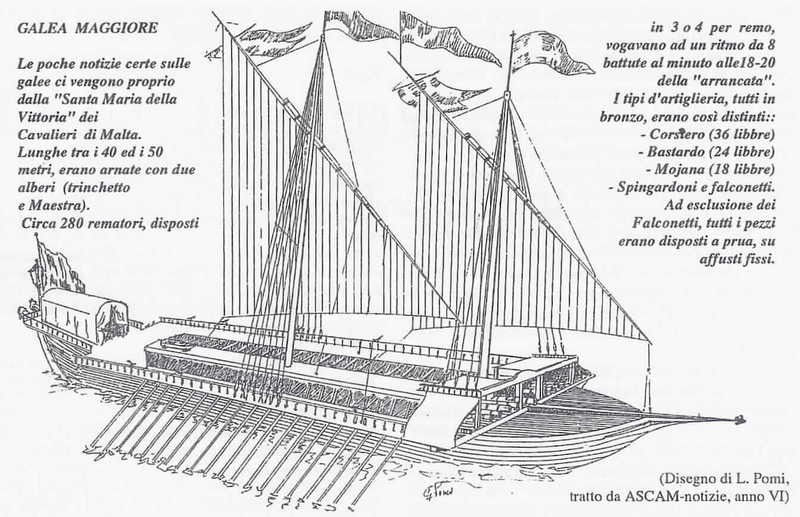

Le galee rappresentano l'ultimo tipo di evoluzione degli antichi triremi e di tutte le navi poliremi.

Caratteristiche delle galee più comuni:

40 metri di lunghezza

7 metri di larghezza

stazza massima: circa 400 tonnellate

propulsione: tre alberi a vela triangolare (vela "latina")

propulsione in assenza di vento: 200-250 rematori

velocità massima mediante rematori: circa 7 nodi (massimo per un quarto d'ora consecutivo)

poppa a struttura rialzata, in cui era situata la cabina di comando e la lanterna di navigazione.

Le condizioni in cui 400 o 500 persone dovevano convivere durante la navigazione erano di scarsissima igiene, quindi in viaggi prolungati si diffondevano facilmente epidemie e malattie.

Oltre alle galee, a Lepanto fecero la loro comparsa i primi galeoni, al seguito spagnolo (a sinistra), che avevano il compito principale di rifornire le galee alleate. Ma per lungo tempo saranno utilizzati solo per scopi commerciali nel Mediterraneo, dove comunque continuarono ad essere preferite le galee.

Se infatti i galeoni erano sicuramente più adatti agli oceani, dove potevano fronteggiare tranquillamente le alte onde grazie alla loro struttura imponente, nelle più tranquille acque del Mediterraneo avrebbero sofferto l'assenza di vento, cosa che non succedeva ad una imbarcazione dotata di rematori.

La guerra tra galere

Di solito la battaglia consisteva nello speronamento, oppure nell’accostamento alla nave avversaria e successivo abbordaggio; dati gli angusti spazi alla fine la mischia diventava furibonda.

Nelle galere cristiane le artiglierie erano poco manovrabili visto il loro peso, ma anche i soldati sparavano usando archibugi e balestre, mentre i Turchi erano armati solo di archi e privi di corazza.

Senza scialuppe di salvataggio, in caso di affondamento la sorte dell’equipaggio era segnata.

Il massimo pregio della galera era la manovrabilità, ma contro un galeone era destinata a soccombere.

Le 6 galeazze venete furono un’amara sorpresa per i Turchi: numerose artiglierie erano disposte lungo le fiancate. Troppo pesanti per essere manovrate, venivano trainate dalle galere sul luogo dello scontro.

Un vantaggio notevole dei Cristiani fu rappresentato dal fatto che i rematori erano uomini liberi, motivati alla vittoria, mentre i rematori dei Turchi erano schiavi, che vedevano nella sconfitta turca la possibilità di essere liberati.

Modellino di galeazza veneta

Dettaglio di galeazza veneta

Gli schieramenti: i cristiani

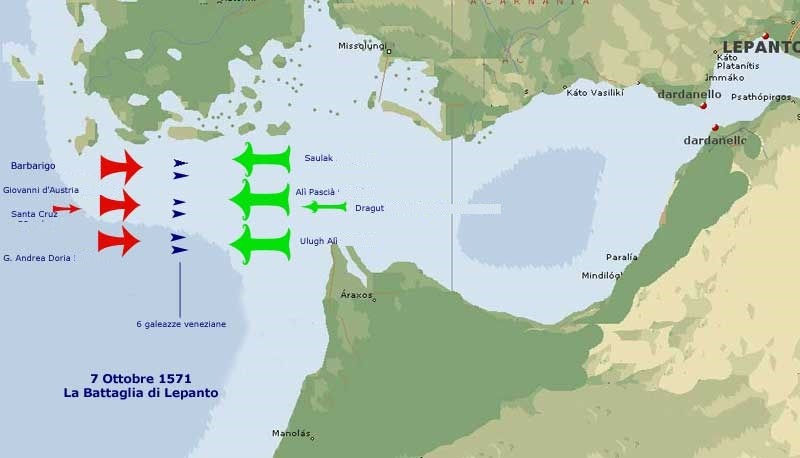

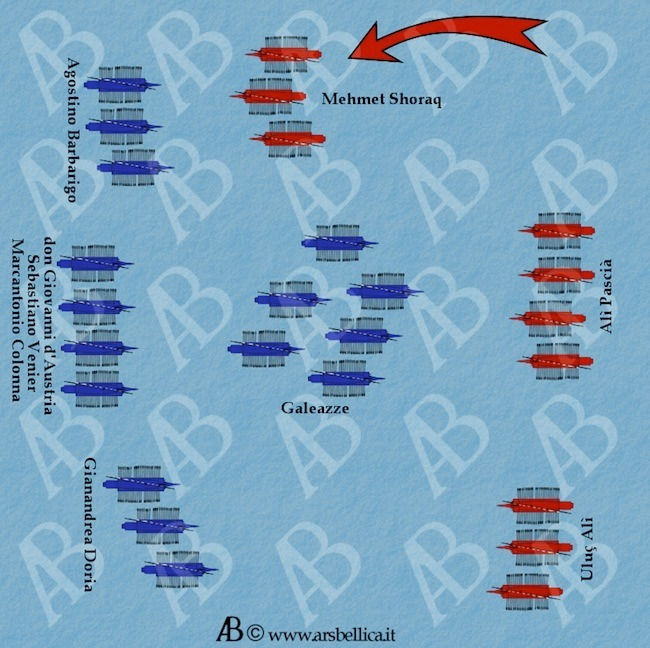

Le flotte avversarie si schierarono in direzione nord-sud per una lunghezza di circa 7 chilometri.

Ala sinistra: 64 galee venete al comando di Agostino Barbarigo

Ala destra: 54 galee genovesi comandate da Giannandrea Doria

Posizione centrale: altre 64 galee ai comandi di Don Giovanni D'Austria per gli spagnoli, Sebastiano Venier per i veneziani e Marcantonio Colonna per i pontifici.

In prima linea: 6 galeazze veneziane, con il compito di aprire lo scontro e di disordinare le linee avversarie con le loro artiglierie

Retroguardia: 30 galee agli ordini del Marchese di Santa Cruz, posizionata dietro il blocco centrale

Gli schieramenti: i turchi

La disposizione Turca era praticamente speculare a quella cristiana.

Ala destra: Mehemet Shoraq (detto "Scirocco") con 52 galee e 2 galeotte

Ala sinistra: Uluch Alì con 61 galee e 32 galeotte

Posizione centrale: l'ammiraglio Alì con 87 galee e 2 galeotte

Retroguardia: 8 galee

La cattura di Shoraq

L'immagine che abbiamo dello schieramento iniziale turco ci fa pensare come l'intenzione ottomana fosse quella di sfruttare la superiorità numerica della propria ala sinistra (quella di Uluch Alì), nei confronti della destra cristiana (quella dei genovesi guidati dal Doria), per aggirare la flotta della Lega.

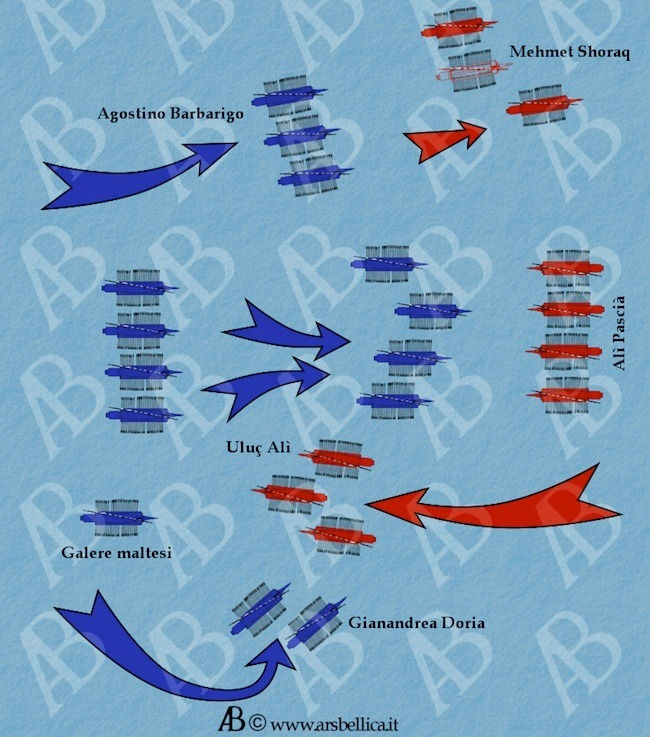

Ma la prima parte dello schieramento turco che si mosse fu l'ala destra guidata da Mehmet Shoraq, che tentò di incunearsi tra i veneziani del Barbarigo e la costa, per aggirare la sinistra nemica.

La contromanovra veneta, che prese le imbarcazioni turche sul fianco, costò la vita allo stesso capitano veneziano Barbarigo, ma distrusse tutta l'ala dello "Scirocco", che fu anche catturato.

La mischia attorno alle "ammiraglie"

Mentre la parte destra dello schieramento turco cadeva, le galeazze veneziane aprirono il fuoco. La nave ammiraglia turca di Alì avanzò così tanto da speronare quella dello stesso Don Giovanni D'Austria, inaugurando un putiferio di imbarcazioni che giungevano, da ambo i lati, in soccorso dei propri comandanti.

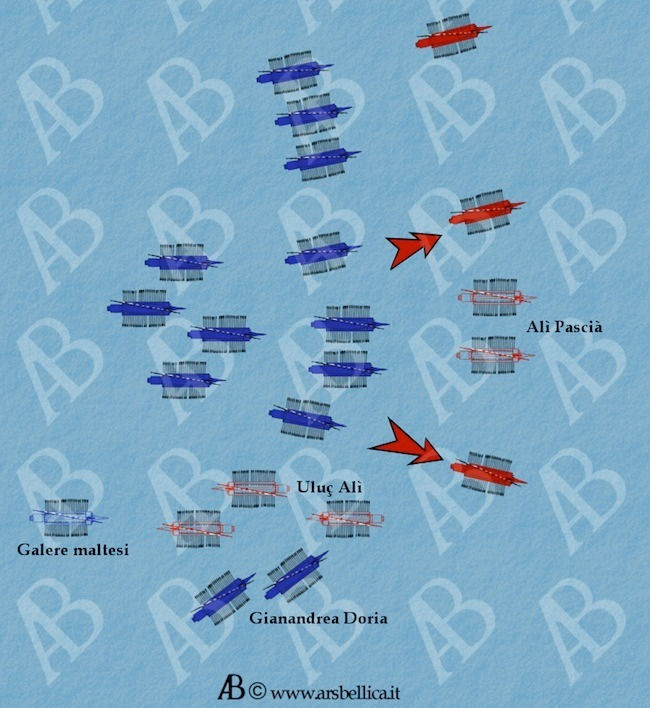

Ma nonostante l'ardore profuso dai 400 giannizzeri che tentarono di conquistare la nave "reale" cristiana, gli archibugieri spagnoli ebbero la meglio. In aggiunta, con l'arrivo delle galee "capitane" di Venier e di Colonna, la nave ammiraglia dei turchi fu presa e la testa dello stesso Alì fu issata sul pennone.

Senza più guida, il blocco centrale turco cedette e venne sbaragliato. In queste fasi d'abbordaggio si coprì di gloria il 75enne veneziano Venier, combattendo come un giovane leone.

Il sacrificio delle galeazze siciliane

A questo punto le galee genovesi compirono una manovra che poteva mettere a repentaglio l'intero esito della battaglia. Trascinati forse dal vento o dalle correnti, le galee genovesi si allargarono ulteriormente verso il mare aperto, lasciando un varco dove Uluch Alì doveva affrontare solo le poche galee maltesi per poi ritrovarsi ad attaccare alle spalle l'intera flotta cristiana.

Ma proprio quando l'aggiramento era in dirittura d'arrivo, l'azione turca venne bloccata dall'estremo sacrificio di don Giovanni di Cadorna e delle sue galee siciliane, che si immolarono per dare il tempo alle galee di retrovia di accorrere.

A questo punto Uluch, per non rischiare di venir stretto in una morsa dal Doria e dalle galee del centro che stavano accorrendo, decide di ritirarsi con le navi superstiti.

Dopo lo scontro furono liberati 12mila schiavi cristiani.

Bilancio dello scontro

Le perdite turche ammontarono a 25mila morti, 30 galere affondate e 100 catturate. Sul fronte opposto, i cristiani persero 7500 uomini e 15 navi.

La vittoria è da imputare soprattutto alla migliore tecnologia:

artiglierie migliori e più precise

artiglieri ben addestrati

protezioni adeguate contro le frecce nemiche

Lepanto fu l’ultima battaglia tra navi a remi. Solo 20 anni dopo, con l’Armada spagnola, assisteremo a uno scontro tra velieri.

Le galere, concepite per le basse onde del Mediterraneo e inadatte all’Oceano, lentamente scompariranno dalla scena.

Conseguenze

L’entusiasmo per la vittoria spinse Tasso a scrivere la Gerusalemme Liberata.

L’anno seguente ci fu, a Parigi, la Notte di San Bartolomeo, con la strage degli ugonotti (protestanti) francesi, nella convinzione fosse giunto il momento di sterminare ogni nemico della fede.

Lepanto pose fine all’espansionismo turco verso occidente: fu la battaglia per la supremazia del Mediterraneo. Iniziò a Lepanto la lenta decadenza dell’Impero Turco, che culminò con la sua dissoluzione nel 1918.

Francois Dubois, La strage di San Bartolomeo

Poscritto

Scrivere descrizioni di battaglie non è facile: si rischia di essere troppo superficiali, oppure troppo prolissi e noiosi. Se vuoi lasciare un commento mi aiuterai a migliorare i prossimi post relativi alle grandi battaglie della Storia. Grazie.

Commenti